長岡市医師会たより No.473 2019.8

表紙絵 「木曽の渓流」 丸岡稔(丸岡医院)

「200年の平和を実現した古代ローマ都市国家の智慧1」 福本一朗(長岡保養園)

「良寛の世界〜良寛短歌を俳句に〜その三」 江部達夫(江部医院)

「巻末エッセイ〜無上菩提塔星栄一

「木曽の渓流」 丸岡稔(丸岡医院)

200年の平和を実現した古代ローマ都市国家の智慧1 福本一朗(長岡保養園)

ヨーロッパ文化は紀元前8世紀に始まるギリシャ文化が基礎となっていることはよく知られている。アテネとスパルタを中心するギリシャ都市は、地中海から黒海に植民して繁栄し、ペルシャ戦争に勝利してオリエントの専制国家から西洋民主主義を守ったが、その後の都市国家同士の勢力争いから衰退した。このギリシャ文明を引き継いで世界に広め、今日の欧州諸国の元を築いて200年間の平和と繁栄を実現したのが都市国家ローマであった。現代のベトナム・アフガニスタン・リビア・イラン・イラク・チェチェン・アイルランド・同時多発テロ・シリアと限りない戦争に殺戮被害者と難民となって苦しむのは、無辜の市井の人々である。古今未曾有の世界平和が2000年の昔にどのように実現されたか、人類は古代ローマの知恵を今こそ学ぶべきだと思う。

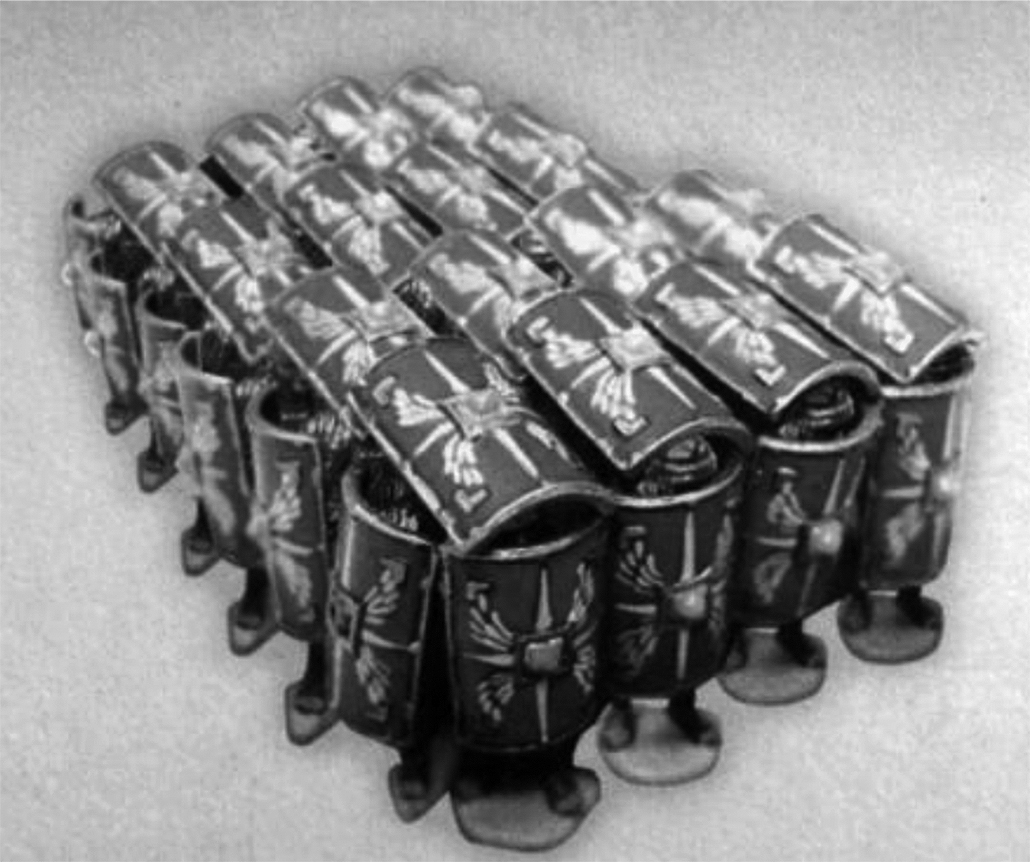

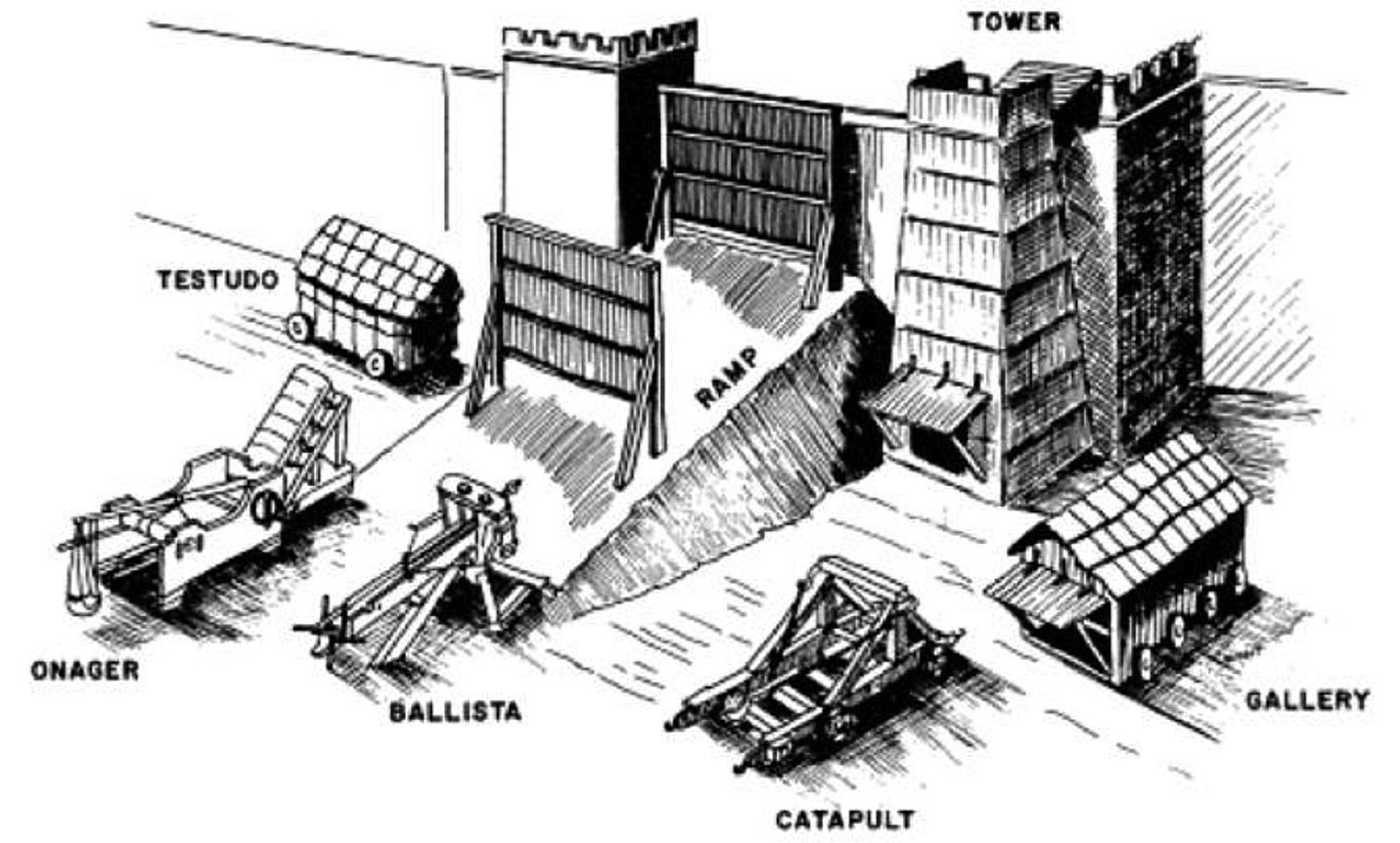

紀元前7世紀ごろ、イタリアに定住したラテン人の一派がティベル川のほとりの丘陵地帯に築いた集落が都市国家ローマの始まりである。当初は先住民であるエルトリア人の王に支配されていたが、紀元前6世紀頃に王を追放して共和制となった。ローマでは貴族から選ばれる任期1年2名のコンスル(執政官)が政治を行った。そして貴族の会議(元老院)がコンスルを指導し実質的な支配権を握った。また非常時には独裁官(ディクタートル)が独裁権を行使するなど独自の政治システムを作り上げた。それに対し重装歩兵として国防に重要な役割を果たすようになった平民は、紀元前5世紀に平民会を、つづいて護民官を設置することを、貴族に認めさせた。特に護民官はコンスルや元老院の決定に対して拒否権を持ち、貴族と平民の政治的な権利は同等となった。ローマは中小農民の重装歩兵による亀甲兵団のような集団戦法そして当時最新の科学技術を駆使した攻城兵器を軍事力の中核にして(Fig. 1)、紀元前272年には全イタリア半島を支配した。

数で少数派のローマ市民は、制圧した諸国を武力で支配することは物理的に不可能であったため最初から諦め、征服した住民にローマ市民と同じ権利義務の市民権を与えるとともに、自治を許して軍事同盟を結び分割統治を行い、当時の“全世界”と考えられていた地中海領域の支配に成功した(Fig. 2)。

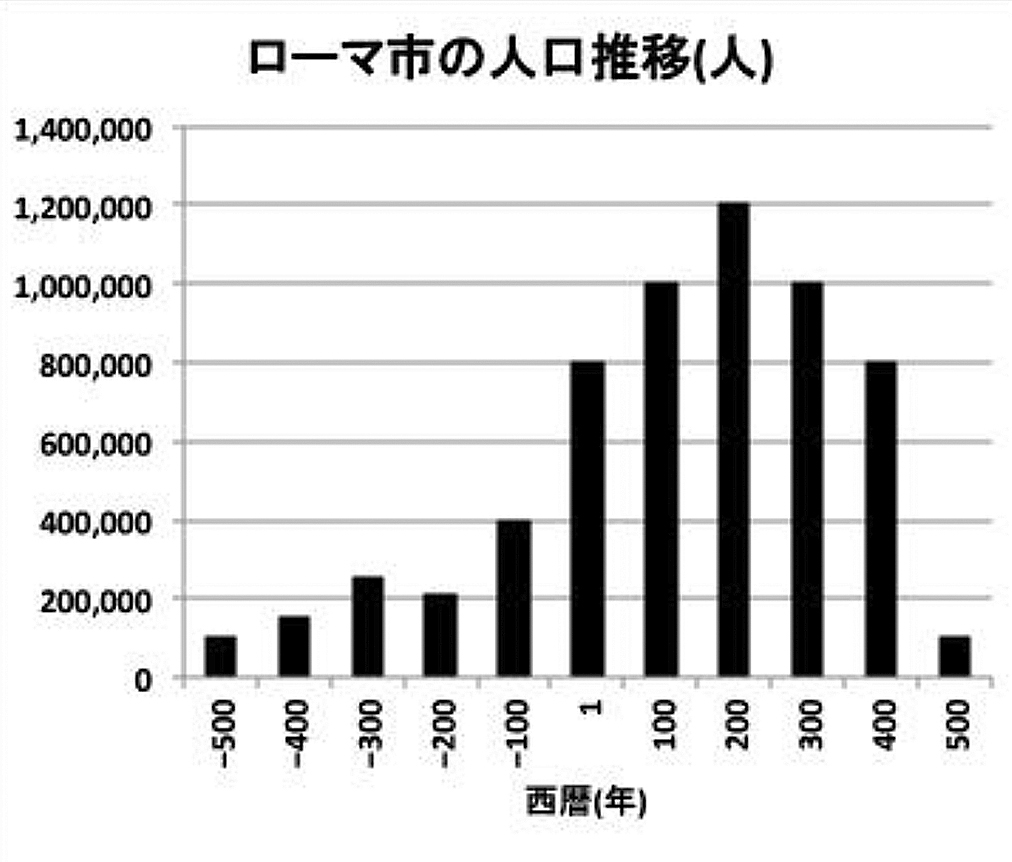

地中海世界は、前5世紀のペルシャ戦争、ペロポネソス戦争、前4世紀のアレクサンドロスの戦争、イタリア半島統一戦争、前3世紀のポエニ戦争、前2世紀のマケドニア戦争、前1世紀の「内乱の1世紀」とその終わりのアクティウムの海戦まで、常に戦争が絶えなかったが、B.C.27年ローマ市民の選挙で選ばれたアウグストゥスのローマ皇帝即位から、A.D.180年の五賢帝時代の終わりまでの200年間、地中海世界に大きな戦争がなく“ローマの平和(Pax Romana)”を実現した。この時代は辺境の守備も堅固で異民族の侵入もなく、多民族が仲良く共存して国内の治安も確立して交通物資の交流も盛んとなり、ローマ帝国内各地では植民都市が隆盛を極めた。とりわけ“永遠の都ローマ”は人口120万人を超えた世界最大の都市となって、全住民は200年続く平和と繁栄を謳歌した(Fig. 3)。これは人類史上初めてのことであり、果てしない軍拡競争・内乱・難民・保護貿易・領土拡張欲に苦しむ21世紀よりもずっと幸福な時代であった。

(1)敗者同化政策

奴隷制度に支えられた都市国家市民社会であったギリシャを唯一の例外として、紀元前の世界の強国の政治形態はほとんどが独裁専制王制であった。創立期のローマもごく初期は王政であったが、近隣諸国の侵略から国を守るために戦った市民が力を持ち共和制へと進化した。国土拡張欲に支配されるのが常の王政と異なり、共和制国家の戦争は大部分が帝国主義的な侵略戦争ではなく、自らの国を自分たちで守る愛国心に支えられた祖国防衛戦争であった。「Non times bella nec provocas戦争は怖れるべきではない。だが、こちらから挑発すべきでもない(小プリニウス)」そのため「ローマは兵站とツルハシで勝つ」と言われるように、少ない共和国市民兵士の命を守るため、戦闘前に綿密な地勢調査を済ませ、最適な場所にインフラを整備して石とセメントで作られた堅牢な砦や都市を構築し、安全な兵站路を確保して食糧・武器・医療用品を十分に準備した後、はじめて戦闘に入るのを常とした。ローマ市民権を持つ成人男子からなる6000人の正規軍兵士は、ローマの属州同盟国からの6000名の補助兵とともに、軍団宿営地近くの石を切り出し、大木を倒して、砦と町を建設した。それらの町は仮の戦闘用砦などではなく、例えばケルンはラテン語のコロニア(植民地)から命名されているように、ロンドン、パリ、ウィーン、プラハ、ブタペストなど欧州の大都市のほとんどがローマ軍宿営地であったことを誇りにしている。彼らは現役時代に集団戦闘員として激しい訓練と戦闘に従事した優秀な兵士であるとともに、石工・大工・鍛冶屋・医師・会計士・教師・料理人・裁縫師・靴屋などの技術を有していて、退役後に自分たちが余生を過ごす軍団周辺都市の建設に従事した。ローマ軍兵士は、20年(市民権保持者)あるいは25年(それ以外)の兵役を終えた後、軍団地に土地と住居を貰い、現地の娘達と結婚してその地に住み着き、円形劇場や大浴場とともにローマ文化の頒布者となった(Fig. 4)。それは丁度、アレクサンダー大王が制服地にギリシャ都市を作って部下の兵士達を植民したことに類似しているが、ローマ軍は専制的支配者として抑圧的に振る舞うのではなく、征服された民族をも属領市民として受け入れ、可能な限り自治を許すとともに、基本的には同盟者としてローマ市民と同じ権利義務を与えた。

55.暮れてゆく木の間にほのか三日月が

おしなべて緑にかすむ木の間より ほのかに見ゆる弓張の月

一面にぼんやりと緑色に見える木の間に、弓張の月(三日月)がほんのりと見えるよ。

夕暮れ時、西の空にかかった三日月に心を惹かれた良寛。

56.卯の花に野積の山は雪をわけ

卯の花の咲きのさかりは野積山 雪をわけゆく心地こそすれ

卯の花の盛りに野積の山に行くと、雪をかきわけてゆくような心地がするよ。

57.山田鳴く蛙にひとり寝ねむられず

あしびきの山田の原に蛙鳴く ひとり寝る世の い寝られなくに

山間(やまあい)の田に蛙が夜通し鳴いている。ひとりで寝ているとなかなか寝られないものだ。

一人寝の良寛の人恋しさの心情。

58.五月雨の間に見る青田風涼し

五月雨の晴れ間に出(いで)て眺むれば 青田涼しく風わたるなり

五月雨の晴れ間に外に出て見ると、苗が日に日に生長し、色濃くなってゆく青田を涼風が吹きわたってゆくよ。

59.雨の間に出で見る山々緑まし

ひさかたの雨の晴れ間に 出でてみれば 青みわたりぬ四方の山々

雨の晴れ間に外に出でみると、周りの山々は青みわたっている。

新緑だった山々は梅雨の間に、どんどん緑濃くなってゆく自然の力に感じいる良寛。

60.汚れなき人の尊さ朝の蓮

朝露にきほひて咲けるはちすばの 塵には染(し)まぬ人のたふとさ

朝露の中競うように咲いている蓮の花のように、塵に染まらない人の心こそ尊いのだ。

世の中の不正の横行を目にして、蓮の花にたとえ、汚れなき人の尊さを説いている。

61.竹林吹き来る風の音清き宿

わが宿の竹の林をうち越して 吹きくる風のおとの清さよ

私の庵の竹林を越えて吹いて来る風の音はさわやかだ。

竹の葉ずれの音を無心に聞いている良寛。

62.雨よ降れ山田の苗のかくるまで

ひさかたの雨も降らなむ あしびきの 山田のなへのかくるるまでに

山間の田の苗が水にかくれるまで、雨が降ってほしいよ。

農民に思いを寄せている良寛。

63.夏草や茂りに茂る庵(いお)新た

夏草は心のままにしげりけり われ庵(いおり)せむこれの庵に

夏の草は手も入らず存分に茂っている。そんな中にある庵をしばらくの住処(すみか)にしよう。

64.佐渡の山海果つる先浮かび出で

天(あめ)も水もひとつに見ゆる海の上に 浮かび出でたる佐渡が島山

空と海がひとつになって見える水平線上に、浮かぶように出ている佐渡が島の山々だ。

良寛の母は佐渡市相川の生まれ。

65.見わたせば波寄す海原雲にとけ

白浪の寄する渚を見わたせば 末は雲井に続く海原

白波が打ち寄せる渚を見渡していると、遠くは雲と海原が続いて見えるよ。

空も海もみな一つ、人の世も一つなのだとの良寛の心境。

66.世は越の浦曲(うらわ)に生ふる藻波のまま

世間(よのなか)は越の浦わに生ふる藻の かにもかくにも波のまにまに

世の中は越の海岸に生えている藻のように、とにかく波まかせに過ごすのがよい。

浦わ=浦曲(わ) 海岸の入りくんだ所。

かにもかくにも=ともかくも。

何事も自然体に生きる良寛。

67.蚤(のみ)虱(しらみ)鳴かば懐(ふところ)秋の野に

蚤(のみ)虱(しらみ)音を立てて鳴く虫ならば わが懐(ふところ)は武蔵野の原

蚤や虱が鳴く虫ならば、私の懐は秋の武蔵野の原のようだ。

蚤や虱も殺そうとしなかった良寛。

68.里は笛鼓に山は松の音

里べには笛や鼓(つづみ)の音すなり み山は松の声ばかりして

夕暮れになって来ると、里の村々から夏祭りの笛や鼓の音が聞こえてくるが、庵のある山の中は松風の音ばかりだ。

踊りの大好きな良寛、胸の中が騒ぐのであろう。

69.君が訪れなき間に道は草が生(む)し

君や忘る道や隠るるこのごろは 待てど暮らせどおとづれのなき

あなた(貞心尼のこと)はわたしのことを忘れたのでしょうか。いくら待っても来てくれないので、道は草むして分からなくなりましたよ。

貞心尼の訪れを心待ちにしている良寛のぼやき。

70.朝夕の露に花咲きぬ

朝夕の露が情の秋近み 野辺の撫子華咲きにけり

秋も近づき、朝夕の冷えこみで露が降り、撫子の花が咲きだしたよ。

良寛は五合庵の周りに花を造っていた。

71.花の頃訪(と)う人今なき八重(やえ)葎(むぐら)

花は散る問(と)ふ人はなし今よりは 八重葎のみ這ひ茂るらん

桜の花の頃に訪ねて来てくれた人々も今はなく、八重葎が這ひ茂っているよ。

夏の盛り草が茂って訪ね来る人のいなくなった草庵で、ひとり淋しく思う良寛の心境。

72.吾が庵にこおろぎの鳴く秋来たり

この夕べ秋は来ぬらしわが門に つづれさせてふ虫の声する

今宵はわたしの草庵に秋がやって来たようだ。こおろぎの鳴き声が聞こえて来ることよ。

73.初尾花袖ふるごとく人招く

秋されば一群薄(ひとむらすすき)初尾花 人を招くよ袖とみゆらん

秋がやって来て一群のすすきに花が咲き、人を招いて袖を振っているように見えるなあ。

秋されば…「されば」は「然れば」

74.わが門の稲葉の夕風うら哀し

何となくうら哀しきはわが門の 稲葉そよげる秋の夕風

何となく心哀しく思われるのは、わたしの庵の前の稲田の葉を、そよそよとなびかせて吹いてくる秋の夕風であることよ。

75.摘み贈る人なき露の女郎花(おみなえし)

白露に乱れて咲ける女郎花 摘みて贈らむその人なしに

白く光って見える露にぬれ、乱れて咲いている女郎花、その黄花を摘んで贈りたいが、そのような人がいないのだ。

76.我見に来し朝霧隠す女郎花

ことさらに我が見にくれば朝霧に 立ちかくしけり女郎花のはな

わざわざ私が見に来たのに、女郎花の花は朝霧に隠されていたよ。

77.山路来て朝霧ぬれ立つ女郎花

秋山をわが越えくれば女郎花 あしたの霧にぬれつつ立てり

秋の山を我一人で越えて来ると、女郎花が朝の霧にぬれて立っている。

78.秋の夕虫音聞く僧里は霧

秋の夕(ゆうべ)虫音聞きに僧ひとり 遠方里(おちかたさと)は霧に埋(うず)まる

秋の夕暮れに、ひとりの僧が虫の音を聞きながら立っている。遠くの村里は霧に埋まっているようだ。

僧ひとりは良寛自身であろう。

79.誰に贈ろう白露に咲く藤ばかま

白露に競うて咲ける藤ばかま 摘みて贈らん其の人や誰

朝の光るような露と競うように咲いているふじばかまを、摘んで贈ろうと思うが、誰ともまだ決めていないのだ。

80.秋の野の草葉の玉露取らば消え

秋の野の草葉の露を玉と見て 取らむとすればかつ消えにけり

秋の野で草葉にたまる朝露を玉と思って手で取ろうとすると、すぐにくずれて消えてしまうよ。

草の露を現世にみたてて詠む良寛。

81.こおろぎの鳴く音は ひとり寝さまたげり

いとどしく鳴くものにかも きりぎりす ひとり寝る夜のい寝られなくに

こおろぎの鳴く音がはなはだしいので、ひとりで寝る夜は寝られないものですよ。

82.秋来たら鹿の音聞きつ我が宿へ

秋さらば訪ねて来ませ我宿を 尾の上(え)の鹿の声聞きがてら

秋が来たならばわが草庵を訪ねて来なさいよ。峰で鳴いている雄鹿の声を聞きながら。

83.なにげなく来し秋野の花心打つ

等閑(なおざり)に我来しものを秋の野の 花に心を尽くしつるかも

何となくやって来た秋の野の草花に、すっかり心を奪われてしまったことよ。

野辺に咲いている草花をも愛する良寛の心情。

84.托鉢に寄る宿萩の盛りかも

飯乞ふと我が来にければこの宿の 萩の盛りに会ひにけるかも

托鉢に回りながら寄って泊まったりもする宿の庭に、今出かけて行くと、盛りとなっている萩に出会いるであろうよ。

本誌二月号に「三宅正一先生胸像」を書かせて頂いた。ついでに、今回は三宅正一先生(以下・三宅)のお墓について記してみたい。

本誌二月号に「三宅正一先生胸像」を書かせて頂いた。ついでに、今回は三宅正一先生(以下・三宅)のお墓について記してみたい。

三宅が昭和十一年に国会議員に初当選した際に、雑誌『改造』から請われて書いた『農民代表として』にお墓のことを記しているのは先述の通りである。三宅の遺骨は長岡市の無上菩提塔に昭和五十七年七月に納骨され、郷里の岐阜県伊那郡明和町の実家の墓にも分骨されている。

無上菩提塔は元々三宅の先妻・信子の墓なのである。したがって「赤いロマンス」としてマスコミを賑わした彼らの馴初めを語らなければならない。

三宅は大正十二年に早稲田大学を卒業すると、大正十三年九月に日本農民組合関東同盟新発田出張所主任となった。新発田には三宅の妹達と実践女学校専門部の寮で一緒だった渋谷家の姉妹達がおり、しばらく渋谷家に居候させてもらった。渋谷家は中規模の地主で、その頃父親は亡くなっていて、三宅を農村問題を研究しに来た若い学者だと思い込んでいた。そのうちに渋谷家の三女・信子と三宅は恋仲になった。「地主の娘と農民運動家の闘志の恋」で渋谷家の親戚などからも反対があったが、信子の母親は三宅達の事を許し「二人でしばらく新発田を離れて暮らしたら?」と提案し、親公認の駆け落ちになった。大正十三年十二月に建設者同盟の仲間がいる甲府に逃避行し、そこで同志が盛大な結婚披露宴で祝ってくれた。大正十四年の春に新発田に戻った。

その後の信子は献身的に三宅に尽くすとともに、同志達にも物心両面で援助し、また彼等からも慕われていた。三宅は常に経済的に困窮しており、信子はそれに耐え、三宅を支えた。信子は新一、甲二の二児を残し、昭和十八年四月一日、四十二歳の若さで胃癌で死亡した。

無上菩提塔は、長岡市渡里町の柿川沿いの妙宗寺の墓地に昭和十八年八月二十三日に建立された。墓石の右側面には「無上菩提塔由来記 昭和十八年四月一日三宅正一夫人ノブ子女史病没す 享年四十二 友人門下相寄り 女史多年の犠牲と恩愛を思ひ 其死を痛惜して追善の為この塔を建立し兼ねて有縁者一同の納骨所となし名づけて無上菩提塔と云う」と刻まれている。

無上菩提塔は、昭和二十年八月一日の戦災で焼損し、漸く昭和五十年四月一日に再建された。また平成十六年十月二十三日の中越地震でも大きな被害を受けたが、その後復旧された。

中越地震前までは、ここに納骨された方々の氏名を刻んだ墓碑名板があったというが、現在は見当たらない。伝記『三宅正一の生涯』(昭和五十八年発行)には三宅信子、高野文治、今井一郎、三宅甲二、宗道太、雲尾東岳ら十五名が納骨されたとある。その後、三宅正一、清沢俊英、池田柳三郎が納骨されたことは他の文献で判るが、残念ながら納骨者全員の氏名は不明である。

三宅には戒名がない。彼は生前も人間にランク付けする叙勲を拒否し続けたように、死後も戒名でランク付けをするのはおかしいと、死んでも平等であると言い続けた。

三宅が死去した際に、総理府から没後叙勲の伺いがあったが、断ったとのことである。

なお、三宅は昭和十九年に次男・甲二の希望で信子の妹・操と再婚した。甲二は昭和四十六年に県会議員になったが、昭和四十九年四十五歳で母親と同じ胃癌で死亡した。